お知らせINFORMATION

2025.06.20

お役立ち情報

介護保険の種類

介護保険の種類

要介護認定について

まずは、介護認定を申請しないと何も始まらない。

その段階では、まだ要介護度が明記されていませんので、介護認定の申請が必要です。

要介護度は、訪問調査や主治医の意見書を参考にしながら、「介護認定審査会」が決定。

この介護認定を受け、初めて介護保険のサービスの利用ができるようになります。

自宅で聞き取り調査を行なう

「認定調査」 ふだんの状態を伝えるのが、調査のポイント。

マークシート方式の調査用紙に沿って、担当職員が聞き取り調査を行なっていきます。

※市区町村によっては、職員ではなくケアマネージャーが行なう場合もあります。

より適正な認定のために

「主治医意見書」 これがあれば、認定審査がより適正に。

かかりつけの医師の意見書により、ふだんの状態をきちんと伝えることができます。

また、主治医がいなくても市区町村の介護保険の窓口に行けば、意見書を作成してくれる医師を紹介してもらえます。

これで支給限度額が決定される

「介護認定審査会」 万が一、決まっても、見直しが可能。

介護保険のサービス内容

平成12年4月に介護保険法が施行されて、同じく17年2月には介護保険法の一部を改正する法律案が国会に提出されました。それにともない、平成17年10月には施設給付が見直され、介護報酬が改定されましたが、平成18年4月には改正法が全面施行となり、大きく変わりました。

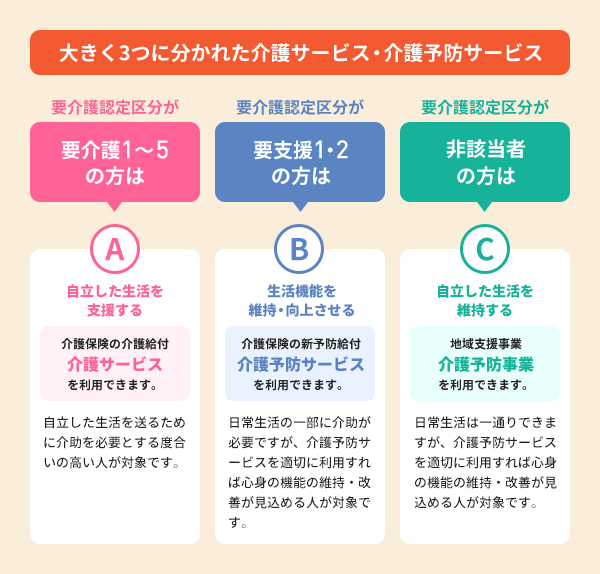

今回の改正により何が大きく変わったかというと、従来の介護サービスに加え、「介護予防」という考え方のもと介護予防サービスが新しく加わったこと。それに、要介護認定の非該当者にも介護予防事業が受けられるようになりました(「地域支援事業」と呼ばれるもので介護保険の対象外)。

従来の介護サービスと、新しい介護予防サービス、そして非該当者への介護予防事業の3つのサービスで、高齢者がイキイキと元気で暮らせる社会にしようという取り組みです。

要介護認定

改正介護保険法により、要介護認定の区分が新しくなりました。 改正前の要介護5から要介護2までに該当される方は、改正後もそのまま移行されますが、改正前の要介護1に該当する方で比較的軽度の場合、「要支援2」という新しい区分に移行されます。

また、改正前の要支援に該当する方は「要支援1」という新しい区分に移行されます。 改正後に要介護5から要介護1までに認定された方が、従来の介護サービスを受けることができ、改正後に「要支援1・2」に認定された方は、新しい介護予防サービスを受けることができます。

さらに、要介護認定に該当しないで「自立」できると認められた場合、介護や支援の必要がないと判断されますが、新しい介護予防事業「地域支援事業」を受けることができるようになります。